第一章 東洋医学の基礎知識

アジアで生まれた伝統医学

東洋医学の統一体観

なぜ病気になるのか

気・血・津液・精

気の外燃

気が不足すると病気になる

血と津液について

精と神

気・血・津液の変調① 気の変調

気・血・津液の変調② 血の変調

気・血・津液の変調③ 津液の変調

精の不足

五臓六腑とは何か

五臓一心・肺・脾・肝・腎

六臓一胆・胃・大腸・小腸・膀胱・三焦

五行説と五臓六腑

五臓の変調① 心の変調

五臓の変調② 肺の変調

五臓の変調③ 脾の変調

五臓の変調④ 肝の変調

五臓の変調⑤ 腎の変調

六臓の変調

五臓の色体表

五臓関連図

3種類の病因

病因① 外因

病因② 内因

病因③ 不内外因

column アメリカの鍼灸事情

第二章 診療法と証

四診と弁証論治

八綱弁証で証を決める

望診 まずは目で観察

舌診 舌を見てわかること

聞診 聞くこと、においをかぐこと

問診① 汗と熱

問診② 痛み

問診③ 飲食、睡眠、排泄

問診④ 問診票で五臓をチェック

切診① 脈をみる脈診

切診② 腹部に触れる腹診

虚証と実証

虚証6種類

実証6種類

治療方法は法則にしたがう

実際の弁証例① せきがでる

実際の弁証例② 耳鳴り

実際の弁証例③ 不眠とめまい

column イギリスの鍼灸事情

第三章 経絡とツボ

気と血の通り道、経路

おもな経路

正経十二経脈

経絡とツボの関係は?

鍼灸治療とは

WHO認定の鍼灸適応症

治療によく使われるツボ

ツボの名前と奇穴

耳ツボ療法

鍼治療① 治療に使う鍼の種類

鍼治療② 鍼の手技

鍼治療③ 鍼と漢方薬

灸治療① もぐさがゆっくり燃える灸

灸治療② 灸の効果

手技療法① マッサージ

手技療法② 按摩と指圧

吸玉療法

column ヨーロッパ諸国の鍼灸事情

第四章漢方薬と薬膳

漢方薬は東洋医学の治療薬

証と漢方薬

漢方薬が効果的な症状と病気

服用期間と副作用

漢方薬の処方① 補気剤

漢方薬の処方② 補血剤

漢方薬の処方③ 補陰剤

漢方薬の処方④ 補腸剤

漢方薬を試してみようと思ったら

薬食同源(医食同源)① 五性と五味

薬食同源(医食同源)② 薬膳

column アーユルヴェーダなどの伝統医学

第五章 日本における東洋学の可能性と将来

気功と太極拳

緩和医療現場での鍼灸

透析治療の症状を鍼で緩和する

鍼治療による誤嚥性肺炎と転倒の予防

人間ドックと東洋医学

脳血管障害の後遺症を鍼治療で改善

鍼刺激の脳への作用研究最前線

医学部における鍼灸医療教育への取り組み

美容鍼灸

褥瘡と歯科での鍼治療

スポーツ鍼灸

鍼灸師になるためには

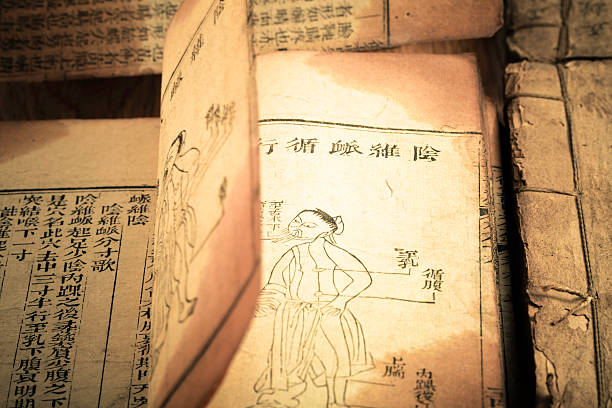

東洋医学の歴史① 中国伝統医学の原典

東洋医学の歴史② 中国の伝統名医たち

東洋医学の歴史③ 日本での東洋医学発展と衰退

東洋医学の歴史④ 日本と中国の現状